HYMN TO “PIT INN“ 聖地 ピットインの60年 其の一 ピットイン開店以前の日本ジャズ・シーン

- 2025年04月23日

- PICKUP

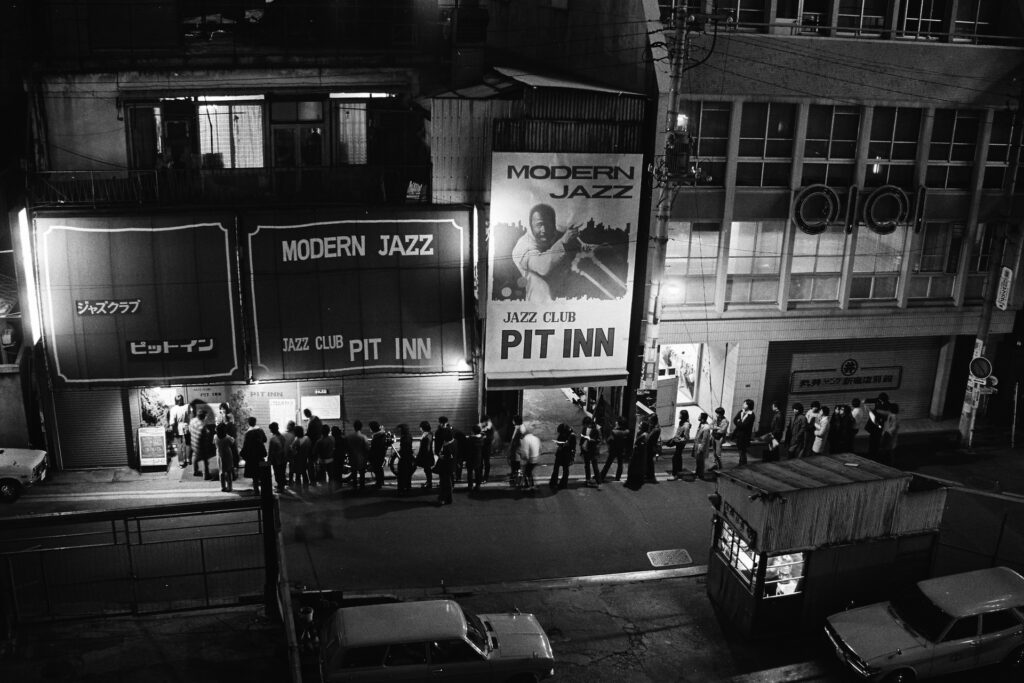

※初代ピットインの外観。撮影:内山繁

日本ジャズ・シーンを最前線で牽引してきた名店,新宿ピットインが今年で60周年を迎える。そこで本誌ではピットインとJジャズ・シーンの歴史を重ね合わせながら,その核心に迫る新企画をスタートする(全4回)。今回は,1965年に新宿ピットインが開店する以前の日本ジャズ・シーンを黎明期から振り返り,新宿ピットイン誕生につながるシーンの醸成と発展について紐解いていく。

文:上原基章

日本にジャズが入ってきた大正期の背景

~昭和初期の日本語歌詞によるジャズ・ソングの誕生

日本ジャズの隆盛は大別すれば大正~昭和初期と太平洋戦争後の二期に分かれる。今回から4回連載の予定で日本ジャズにおける新宿ピットインの存在を記していくが,1回目はその前段として1965年のピットイン開店以前に日本のジャズ・シーンがどのように形成されていったのかを俯瞰して行きたい。ただ,当然のことながら筆者自身もリアルタイム体験ではなく,資料を読み込んだり関係者からの伝聞情報を得ながらの記述となるのでいささか教科書的になるかも知れないが,ご容赦いただきたい。

日本にジャズが入ってきたのは大正期(1910年代後半)と言われる。貿易港だった横浜や神戸からアメリカに向かう太平洋航路船の専属バンドのメンバーが現地でジャズに触れて楽器や譜面を持ち帰ったのが始まりで,1923年にはバイオリニストの井田一郎が神戸で日本初のジャズ・バンドと称される「ラフィング・スターズ」を結成している。それより早いのが,1919年に貴族議員の父に随行してワシントン,ニューヨーク,シカゴを訪れた菊池滋弥が翌年(翌々年の説もある)の帰国時にデキシーランド・ジャズのレコードを収集して持ち帰っており,これが日本へのジャズ初上陸だとも言われている。ちなみに菊池はピアニストでもあり,1924年にはジャズの教則本を収集するために2度目の渡米を果たして相当数の資料を持ち帰り,慶應の同級生と学生ジャズバンドを結成した。ある意味,金持ちの道楽息子の「功績」とも言えるだろう。

ともあれ,ニューオリンズ出身の白人グループ「オリジナル・ディキシーランド・ジャズ・バンド」が初めてレコーディングを行ったのが1917年のことで,当時の日本にはラジオ(1925年開局)も存在していなかった時代であることを考えると,その伝播力の速さには驚かされる。そして「大正モダニズム」が持て囃される時代の空気感の中,関東大震災後の大阪や神戸の「カフェ」を中心にジャズは「ダンスミュージック」として一般大衆に親しまれていく。

日本ジャズ前史において特徴的な事象は,昭和初期に流行した日本語歌詞によるジャズ・ソングの誕生だ。その詳細に関しては本誌連載の「シリーズ昭和100年ジャズが花開いた時代 第2回戦前のジャズ歌謡」(P89〜)をお読みいただくとして,ここでは喜劇王エノケンこと榎本健一がどれほどジャズに入れ込んでいたかが窺い知れるエピソードを一つ。エノケンは映画会社東宝と専属契約した翌年の1939(昭和14)年,自らのポケットマネーで「エノケン・ディキシーランダース」という4管編成のセプテットを結成したというから驚きだ。

大正末期から隆盛した<上海ジャズ>にも触れておく必要があるだろう。アジア随一の国際都市だった上海には「租界」と呼ばれる国別の外国人居留地域があり,そこには何軒ものクラブやダンスホールが存在して「東洋のジャズの都」とも称されていた。それゆえ本場のジャズに少しでも触れたいと望む日本のミュージシャン達が大勢上海に渡って行く(1979年にオンシアター自由劇場により上映された名作演劇『上海バンスキング』には当時の上海の状況が闊達に描かれている)。そして1920年代後半から1930年代までの日本のジャズ界では,南里文雄や服部良一に代表される「上海帰り」のミュージシャンが高給で雇われていったという。

「ジャズ喫茶」の存在にも少し記しておこう。1933(昭和8)年に開業した横浜野毛の「ちぐさ」は日本最古のジャズ喫茶(現在はジャズ・ミュージアムとなっている)として知られているが,実はその4年前の1929年に東大赤門前に日本最初のジャズ喫茶「ブラックバード」がオープンしている。ジャズ喫茶がミュージシャンや音楽関係者にとっての重要な情報プラットフォームとして機能するのは戦後の話だが,昭和初期にオーディオ・メディアを通してジャズ・ファンが形成される空間が存在されていたことも特筆すべき事象だろう。