HYMN TO “PIT INN“ 聖地 ピットインの60年. 其のニ 60年代ジャズとピットインの誕生

- 2025年05月22日

- PICKUP

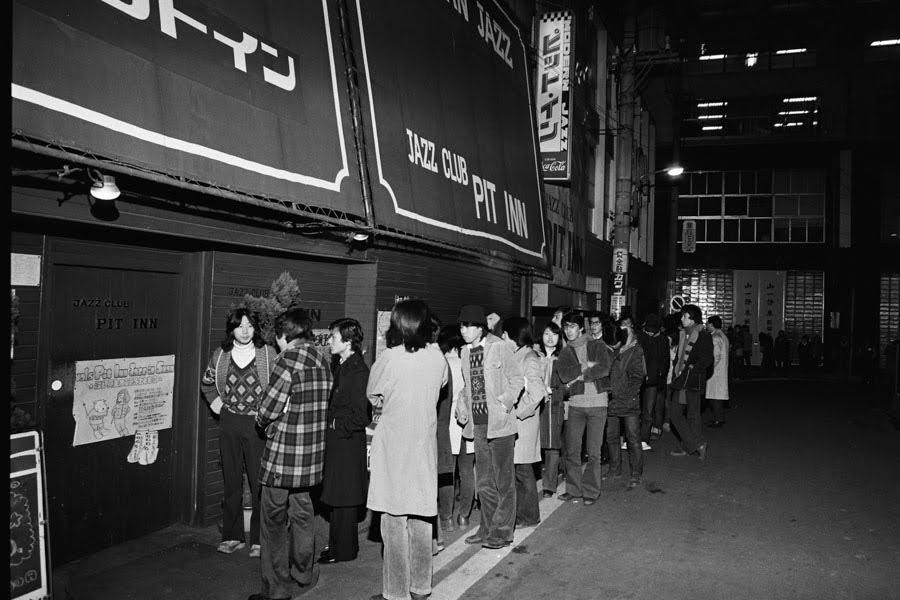

※初代ピットインの前にて入場を待つ人々 撮影:内山繁

1960年代,日本ジャズの胎動が新宿の地で一気に加速する中,その中心に躍り出たのが「新宿ピットイン」だった。開店当初は喫茶店として始まったが,若きオーナー佐藤良武の柔軟な姿勢と,渡辺貞夫や相倉久人といったキーパーソンたちとの出会いが,店を本格的なライブハウスへと変貌させていく。ジャズ評論家の枠を超え“言葉で演奏”した相倉,帰国直後にピットインの舞台に立った渡辺,そして伝説的セッションを生んだエルビン・ジョーンズ。ピットインの歴史は,彼らと共に“現場”で生まれ,育まれていったのだった。

文:上原基章

ピットインを語る上で欠かせない二人のキーパーソン

渡辺貞夫と相倉久人,それぞれの存在意義

ピットインの60年を振り返るに当たって,二人の重要人物を語る必要がある。一人は日本ジャズ界の至宝にして92歳となった今も勢力的に演奏を続けている渡辺貞夫。もう一人は評論家の枠を超えて言葉を楽器としながらジャズ・シーンをオーガナイズし続けた相倉久人だ。

「ジャズ評論家などではなく,ジャズそのものになって見せたかった」相倉は,1962年から銀巴里のセッションに司会として参加し始める。20代前半だった山下はその姿をこのように記憶している。

意識的にどうか知らないが,自分の言葉とプレイヤー達の演奏の間に微妙な緊張関係を引き起こすということを相倉久人は始めていた。「現場」における自分の唯一の武器は「言葉」であり,それを使って自分も演奏するのだ,と言っているようにも見えた。(相倉久人 角川文庫版「モダンジャズ鑑賞」解説)

1964年7月,銀座松屋裏に「ジャズ・ギャラリー8」がオープンする。銀巴里では毎週金曜昼1回のみの公演だったが,ギャラリー8は全日(しかも昼/夜の2部制)で運営され,ミュージシャン達はようやく自由な演奏空間を確保することが出来た。そして相倉は1年半の間1日も休まずに「現場」で司会を務めたという。そして1965年11月16日,そのギャラリー8で日本ジャズ史における歴史的瞬間が生まれる。前日15日に3年余のバークリー留学から帰国した渡辺は,羽田空港で出迎えた相倉からギャラリー8の存在を知らされる。そして翌日,彼は楽器と共にフラリと店に現れた。この日の出演者は佐藤允彦トリオ,「サダオが来るかもしれない」という噂で客席は超満員(山下洋輔や武田和命,まだ早稲田の学生だった鈴木良雄,増尾好秋も居た)の中,セカンドセット開始寸前に現れた渡辺はステージの一角でケースを開けると,佐藤と簡単な打ち合わせをしていきなり「ステラ・バイ・スターライト」を吹き始める。この時の衝撃を山下はこう語っている。

最初の2音が響き渡って,並んでいた武田ともどものけぞった。そのまま後ろに吹き飛ばされた倒された感じの衝撃だった。ジーパンにスニーカーの姿同様,無造作で自然体に音が次々に繰り出され,力強い魅力でその場を圧倒した。その音々は「日本人でもこんなになれるのだ!」という事実をはっきりと伝えてくれた。(日本経済新聞「私の履歴書」)